グループBは終焉を迎える。

グループBは、過激な出力と安全性が問題となった。FIAは、最高出力を300馬力に制限し、ホモロゲーション台数を10台としたグループSを提案した。参加カーメーカーは、グループBの極限形態と理解しWRCへ投入したため、アクシデントが続出した。FIAは、86年限りでグループBによるWRCを止めて、翌87年からはグループAでWRCスタートすることが決定された。ラリーチームも、FR4WDラリー車の開発をストップし、当時、量産開始されていたFF4WD車をベースにグループAラリー車の開発にシフトした。その間の動きを簡単に記録しておく。

FR4WDラリー車の戦歴…ラリー車用部品開発への支援終焉

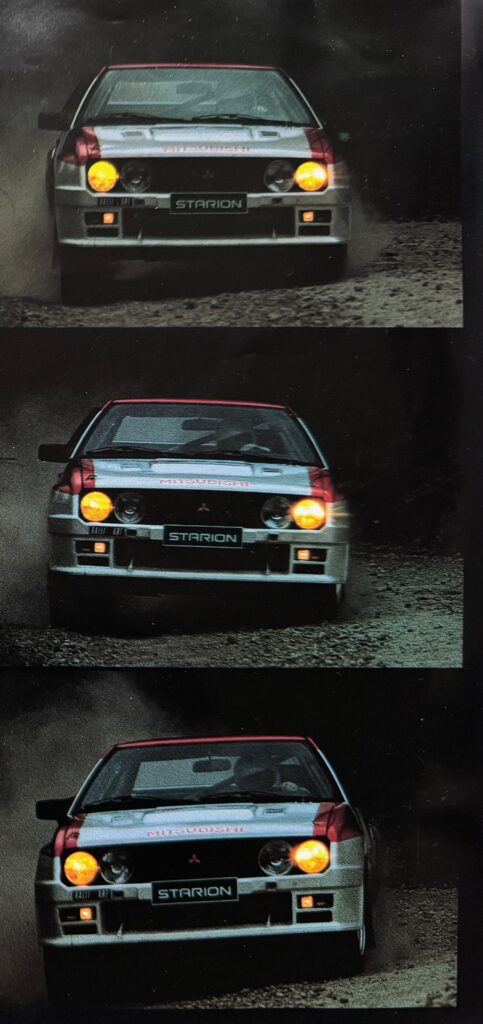

1984年3月、WRCポルトガルで競技車が走った直後に同じコースを試走。ラリー本番を走ったアウディークアトロラリーと同等の速さで走り抜け、ポテンシャルの高さを証明できた。

1984年7月、フランス南部の軍事訓練地を使って開催されたミル・ピスト・ラリー9e Rallye des 1000 Pistes 1984)がデビュー戦となった。ERC(ヨーロッパ・ラリー選手権)のシリーズ戦のひとつ。グループBのホモロゲーション認可前であったが、プロトタイプクラスとして出走が認められプロトタイプクラス優勝を飾った。

注目点は、スピンターンができるフルタイム4WDが思惑通りの動きをしたか?英国で出逢った『正逆異なるカムアングルを組み合わせたセンターデフLSD』、可変カム式LSDの効果である。見事、達成していた!

『やったー!』

10月にホモロゲーション(車両公認)が降り、11月のRACで正式デビューの計画であった。その矢先、突然のプロジェクト中止が社内発表された。この年の10月にはグループBのホモロゲーション(車両公認)がおり、シリーズ最終戦、11月のRACに正式デビューし、翌1985年にはポルトガルとアクロポリス、1000湖、サンレモ、RACに参戦することが開発本部内では、決定していたのにである。

ところが、ホモロゲーションに必要な200台の生産に取り掛かる前に、会社としてプロジェクト中止を決めた。

社内の力関係? 200台の性能不足?欧州販売店の強気な対応?

唖然とした。

すでに量産計画は固定していて、日程どおりに進んでいた。数台の量産車がラインオフ寸前。200台の量産部品も完成しつつあった。多くの部品が生産計画に合わせて工場へ搬入されつつあった。購買部は、サプライヤーへ中止連絡や保証金のやり取りで大忙し。こちらにもサプライヤーから、ひっきりなしに確認の電話が入ってくる。

スタリオン4WDラリー走行テスト

そんな中、ラリーチームの取り纏めが設計机の前に立った。『ご苦労様です。』 しか、言葉がでない。

『プロジェクト中止は残念だけど、やり残した事は確認するから安心して。』

『ありがとうございます。これから、どうするのですか?』

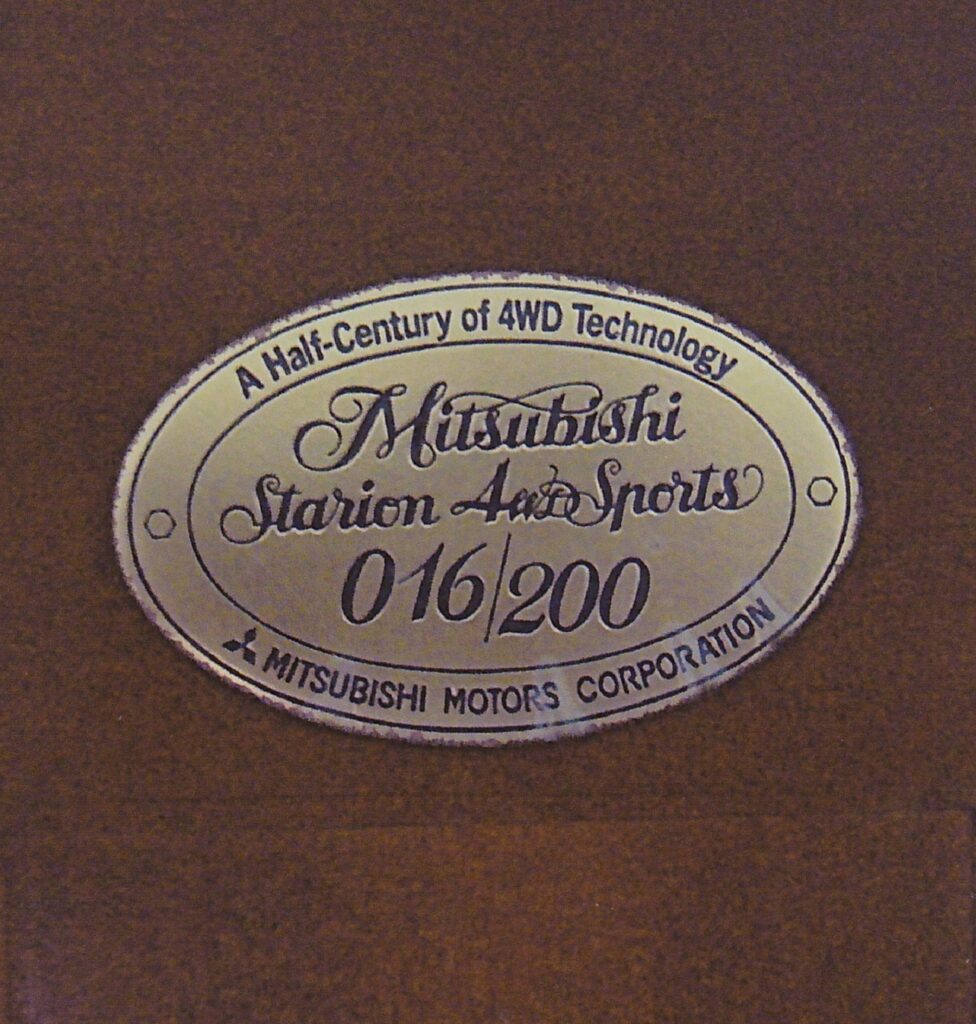

『次は、グループAカテゴリー。前に進むしかないよね。これは、関係者にお礼の意味で配っているから、思い出としてもらってね!』

と言って、白い小さな箱を手渡してくれた。

ラリー車の神様は、すでに、FRフルタイム4WDラリー車の事は忘れ、次の構想に移っていた。数多くのラリー車を開発してきた蓄積から、次はどんなカタチがあらわれるのか?

楽しみであった。

箱を開けると、キーホルダーであった。楕円形のプレートも入っていた。 限定車番号である。

『016/200』

自分が関わってきたすべての想いが詰まった番号である。大切な宝物となった。WRCラリー車駆動系開発窓口としての終焉でもあった。

スタリオン4WD限定車バッジ

(居間の入口にお守りとしてとして貼っていた)

1984年RCAラリーステッカー (FR4WDラリー車が出場した記念。ラリーの神様からのお土産)