クルマの棒高跳びを防ぐ設計…

駆動系屋は、『クルマの棒高跳び不具合』の事例を聞かされる。他のカーメーカの駆動系屋に聞いたところ、同じ事例を叩き込まれたそうだ。それほど、駆動系設計の戒めとして口伝されていた。

だから、プロペラシャフトの設計は、気を使った。

トランスミッションとリジッドアクススルとを1本プロペラシャフトで結ぶ場合、スプラインの接触長さを強度必要長さよりも2~3倍以上長くする設計を推奨される。このスプライン部分が抜け出すと、プロペラシャフト前方が落ちて、道路に突き刺さって、車両が前転転倒するという重大事故につながる。現実に日本で起きていた。

各カーメーカーは、プロペラシャフトを設計する場合、前側が抜け落ちないように十分に留意して設計する。

さらに、ペラガードを設けて、万が一の対応をする車両も存在する。プロペラシャフトは、注意しなければならない部品なのである。そんな、同類の事例に出くわしたことがあった。

異なる市場調査からボランティアをすることに…

南アフリカでノックダウンしていたピックアップトラックのトランスミッションの後端オイルシールからのオイル漏れ不具合情報が増えていた。現地駐在の商社社員(アフリカ大好き日本人)からの情報であった。その社員からの要請で、実験部がチーム体制で南アフリカへ現地調査することになった。

現地のCKD(Complete Knock Down)工場は、提携先のドイツ大手自動車会社の子会社である。車体とフレームとエンジン+トランスミッションは、日本から送り込まれている。プロペラシャフト以降の駆動系部品は、南アフリカ国内調達である。北米の有名大手駆動系部品会社の現地工場で生産されていた。さて、チームは、現地調査に入った。オイルシールからのオイル漏れは、トランスミッション後端にはめられたブッシュと鍛造エンドフランジ研磨軸の異常摩耗でペラが振れ回り、オイル漏れに至ったと判明した。次は、要因調査である。現地から、現地車両の車両スペックと調査画像が複数送られてきた。

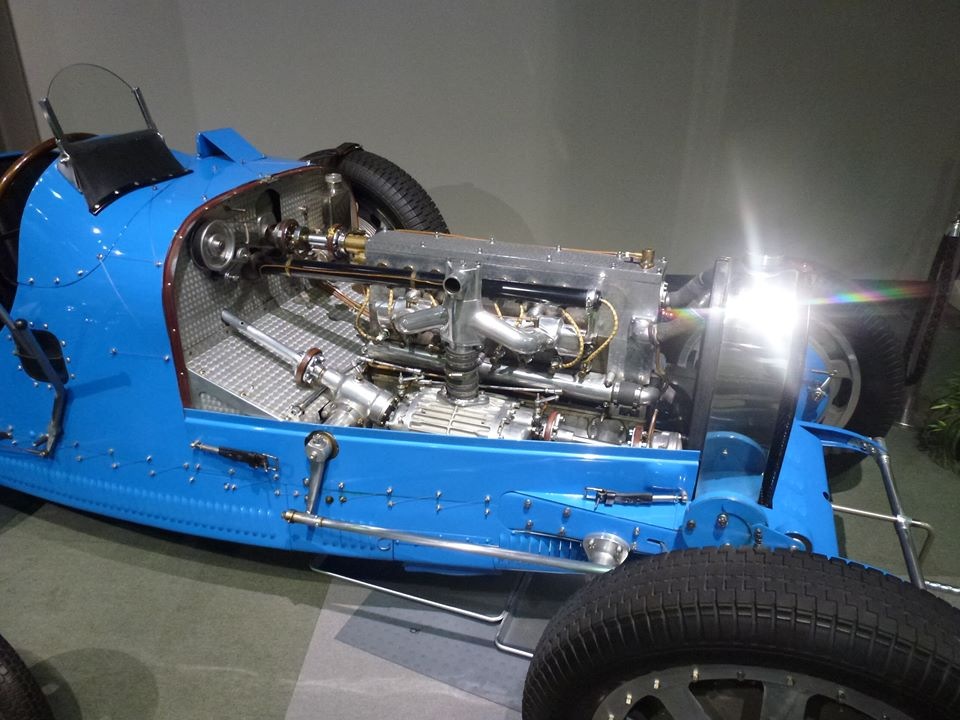

ミニカー ブガッティ TPPE-33

調査結果から見える事実…

当方の担当部品は、すべて現地製なので、門外漢である。でも、不具合項目から参考に配布されていたのだ。車両スペックと画像を見て、違和感を覚えた。

- プロペラシャフトのチューブサイズが異なる。我々は2分割プロペラシャフトで設計製造していたが、現地のCKD車は、1本プロペラシャフトを選択していた。また、我々が1本ペラで設計した場合のチューブ径よりも、はるかに細いチューブ径で製造されていた。

- 画像で気になったのは、プロペラシャフトチューブの前から1/3あたりに帯状の接触傷がチューブ表面についている。何かに当たってチューブと接触したのだろうと想定した。車体側で当たる可能性のあるのは、ペラ直上にあるサイドフレームである。2分割プロペラシャフトのセンターベアリング部を締め付けるためでもある。

- プロペラシャフト前端にあるスプライン部の接触長さと位置を写した画像から、かなり抜け出した位置まで接触しているし、スプライン歯の表面がつぶれて見える。

調査結果から推測したのは…

関係もないアイテムではあるが、設計魂が震えた。知らないうちに手が動く。プロペラシャフトの危険回転数を計算する。車両スペックの最高速度で計算したら日本の安全基準をオーバーするが、安全率でみると、許容範囲となる。

車両の側面レイアウトと平面レイアウトの詳細図を設計机に置き、ペラシャフトとフレームとの関係を俯瞰する。チューブの帯状接触痕前後にサイドフレームが位置するが、空車での空間隙間は、〇〇mmある。仮説を立ててみた。チューブがサイドフレームと接触した場合、すなわち、1次共振点で弓なりになったと想定する。当然、ペラ前端のスプラインは抜け出す。 抜け出し長さを計算と作図から求める。ほぼ、画像に酷似した抜け出し位置となった。

当方の推測原因

プロペラシャフトの1次共振により、チューブが変形し、スプラインが抜け出す。ペラの変形で、プロペラシャフトのアンバランスが増加し、回転振動が増し、トランスミッション後端の鍛造エンドフランジを振り回す。ブッシュの接触荷重が増え、ブッシュを摩耗させる。オイルシールのシール性能が低下し、オイルが漏れる。ただ、プロペラシャフトの1次共振を引き起こすためには、最高速度がスペック以上になるか、装着タイヤを小径化する必要がある。最高速度を上げるには、エンジンをチューニングする必要があるが?門外漢ではあるが、現地調査チームと関連部門へ、当方の推測を提出した。可能であれば、調査して欲しいことも記載した。

推測原因を補強する調査依頼…

- 現地での車両の使い方

- 車両スペックの最高速を超える走行ができる場所はあるか?

数日後、現地から驚くべき情報がもたらされた。

①車両の最高速度を計測した。車両スペック並みである

②不具合車両のタイヤは、標準タイヤである。小径タイヤではない。

③現地では、会社が社員に通勤車として無償で貸し出している。社員は、所有車両ではないので、扱いは酷である。

④南アフリカは、欧州の植民地であったので、交通網の作り方は、直線が基本。

⑤問題の車両は、ある町とある会社に集中している。その町から会社までは、直線で結ばれている。

特徴的なのは、2km以上続く長い坂路がある。

⑥その道は、制限速度が無く、車両の設計到達最大車速を遥かに超えて走行してしまう。

⑦現地に出向き走ってみた。最高速度を超えた。車両振動もひどかった。

⑧現地の駆動系会社が台上で高回転試験をしてくれた。その結果を動画で添付するので見て欲しい。

動画から見えてきた推測原因の正しさ…

荷台の無い車両のリヤタイヤをローラの上に乗せて、ローラ側から回している。

プロペラシャフトの斜め上方にビデオカメラを設置する。高回転になっていくと、プロペラシャフトチューブが弧をえがいていく。まるで、ギターの弦をはじいたとき弦が振れている現象である。やがて、クロスメンバにチューブが接触した。推測どおりの現象である。

理論は分かっていても、現地現物で現象まで実験してもらえて感謝感激であった。

現地の駆動系会社は、チューブ径を増径する代わりに、2分割ペラを選択して対策することを選択した。

その後、市場不具合は解消されたとの情報が入ってきた。

門外漢のボランティア活動ではあったが、良い経験を得られた。今となっては、良い思い出である。

北京モーターショー